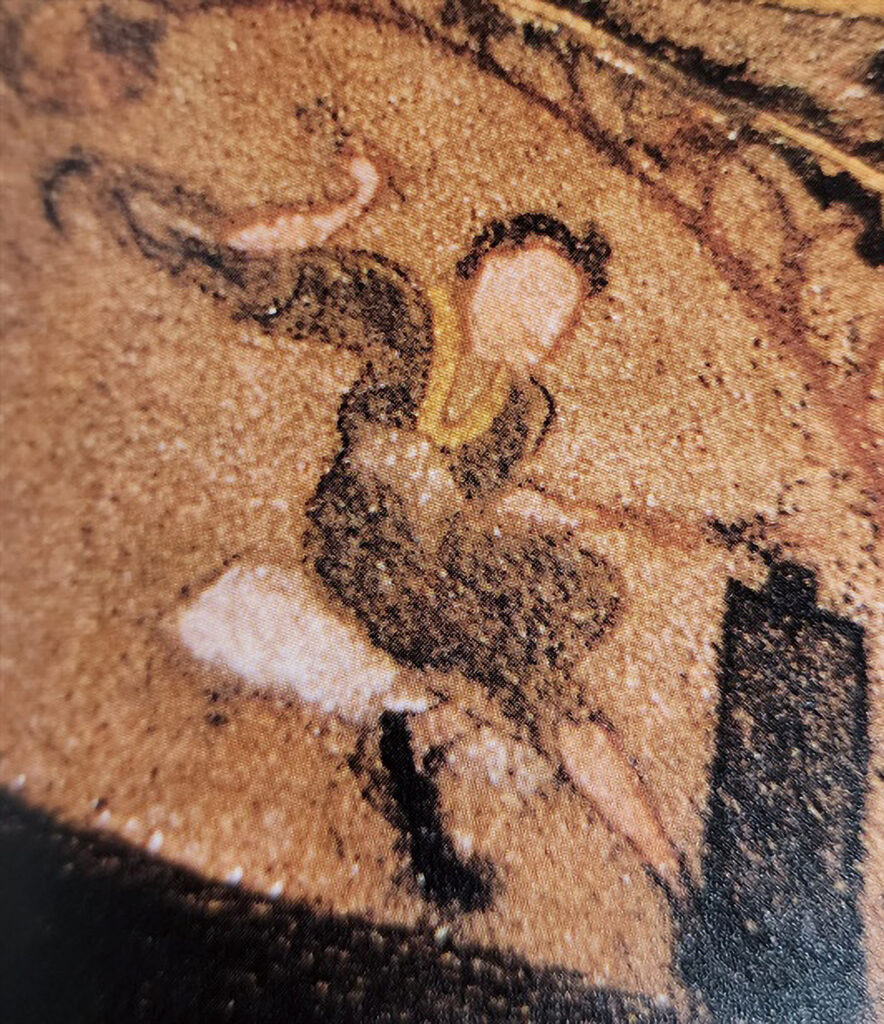

고구려는 일찍이 이미 5세기 후반기에 최대의 영역을 확보한 데에 이어서 6세기 전후에 이르러서는 그 호수가 1백여 만 호에 이르는 대국으로 발전했다. 이러한 호구수를 배경으로 군사력의 주력을 이루던 기병부대는 북방 계통의 우수한 말을 타고 기병용 궁시와 장창을 주무기로 사용했다. 그리고 보병 부대는 창검과 같은 근거리 무기 이외에도 사거리가 각각 3백여 보에서 1천보에 달하는 궁시와 쇠뇌를 휴대하면서, 투석기인 포차와 차노. 충차, 운제 등 공성 및 수성 장비를 보유함으로써 강력한 전투력을 유지한다. 그 같은 고구려의 강성함은 전통적으로 안정화된 야철 기술 기반에서 비롯됐다고 이해된다. 이웃한 거란이 쇠가 없어 고구려로부터 빌어다 썼다는 <수서(隋書)>의 기록을 통해 지속적으로 발전한 고구려의 금속 기술의 생산력을 짐작할 수 있다. 고구려의 벽화 가운데 이른바 ‘오회분4호묘’를 보면, 익히 잘 알려진 단야신(鍛冶神, 대장장이신)과 제륜신(製輪神, 수레 만드는 신)이 각각 묘사돼 있다. 관련 연구자들의 견해에 따르면 ‘오회분4호묘’는 대체로 6세기의 사신계 벽화인 것으로 알려져 있다.

만일 ‘오회분4호묘가 정말 6세기경의 벽화라면, 단야신과 제륜신은 당시 왕성하게 발전하던 고구려의 산업 생산력을 여실히 드러내는 징표라 할 수 있다. 그 때문에 모루의 위에 올려놓은 쇠붙이를 노려보는 단야신의 눈초리와 모두 16개나 되는 바퀴살을 다부진 모습으로 만드는 제륜신의 손놀림은 결코 예사롭게 지나칠 장면이 아니다. 고구려를 동북아의 대제국으로 떠오르게 한 역대의 모든 고구려 장인들의 모습을 고스란히 상징한다. 느껴지기 때문이다. 5회분 4호묘 벽화 속에 보이는 연꽃위의 인물들은 중국 남북조 국가들 간의 활발한 문화 교류를 짐작하게 한다. 널방 각 벽 모서리에는 짐승 머리 사람 몸의 괴수와 교룡이 천장부의 하늘 세계를 떠받는 형상을 하고 있다. 윗몸에 아무 것도 걸치지 않은 괴수는 오른 쪽 다리는 뒤로 빼고 왼쪽 다리는 약간 구부린 자세로 두 팔로 위에서 내려진 교룡의 머리를 받치고 있다. 널방과 천장부가 잇닿는 벽 상단부에는 위아래에 연속된 마름모꼴 무늬 사이로 용들이 서로 얽힌 용무늬를 그렸다. 고임 제1단에는 서로 마주보며 머리 위로는 해와 달을 떠받든 복희, 여와형 해신과 달신이 그려 있다. 그리고 수레바퀴를 다루는 제륜신, 쇠마치질을 하는 단야신, 불씨를 지닌 수신(燧神) 등 여러 천신(天神)을 묘사하여 놓았다. 고임 제2단에는 여러 가지 악기를 연주하는 기악 천인들, 해와 달 별자리를 표현했다. 그리고 가운데 천정석에 새겨 있는 황룡은 오행 신앙에서 드러나는 중앙을 알려주는 신수이자 황제를 상징하고 있음을 알 수 있다.

고구려 내 신앙 요소적 융합 시도와 화려한 문화의 다양성

고구려는 일찍이 4세기 후반에 외래인으로 여겨지는 ‘동수’가 귀화했고, 그를 국가 운영의 한 군사 관료로 발탁했으며, 그의 무덤 벽화 속에 드러나는 행렬도의 모습은 정연하게 구조화된 고구려의 구사 편제를 짐작하게 해 준다. 물론 안악3호분의 묘 주인을 과연 ‘동수’로 단정할 수 있는지 근거가 완전하진 않다. 가장 빈번하게 제기되던 문제가 벽호 내용 목서 가운데 보이는 ‘성상번(聖上幡)’이란 문구로서, 귀화한 인물인 동수에게 과연 성자를 붙일 만한 것이냐 하는 것이다.

고구려가 4세기 후반부터 동북아시아의 정세 속에서 활발한 대외 정책을 펼쳤고, 그런 가운데 감숙 지역의 불교문화를 신속하게 접할 수 있었다는 최근의 견해를 적극적으로 검토한다면, 안악3호분의 묘 주인공을 ‘동수’로 헤아릴 경우 고구려 문화의 국제적 교류성을 이해하는 데에 적지 않은 실마리를 찾을 수 있다.

5세기 및 6세기에 거친 고구려 고분 벽화의 숱한 예를 통해, 불교적 신앙의 흔적인 연꽃무늬를 비롯한 기악천, 비천 그리고 예불도와 공양행렬도를 포함하여, 괴수와 선인들이 뒤섞인 모습이나, 사신(四神)의 등장을 확인할 수 있다. 특히 고구려 벽화 가운데 5회분의 4호묘의 경우, 제륜신과 단야신 그리고 수신 등의 기술과 관련된 신들의 등장이 주목 된다. 그 같은 특별한 신들의 등장 시기는 고구려가 강력한 군사력을 갖추고 신흥 통일국가인 수 제국에 도리어 선제공격을 가하는 당찬 모습과도 연관된다고 보인다.

고구려와 견주어 본다면 북조의 경우, 5세기 후반의 통치자인 효문제의 국정 운영 실상과 비교된다. 북조시기에 효문제에 의한 운강석굴과 같은 대형 불사의 추진과 문화면에서의 적극적인 한화 정책의 병행 등이 실현됐는데, 그 같은 성격을 반영하고 있는 것이 돈황의 막고굴 등이다. 굴의 벽화 내용을 보면, 중국적 고대 신화의 내용과 불교적 소재의 혼재 양상이 뚜렷하다. 그러한 소재의 혼재 양상은 마치 고구려의 벽화상에서 느낄 수 있는 소재의 다양성과 맥을 같이한다.

우리는 고구려의 대내외적 발전 시기와 북조시기에 벌어진 거대한 불사와 함께한 이른바 한화 정책(漢化政策)의 병행을 함께 헤아려 볼 필요가 있다. 확언하긴 어렵지만, 적어도 두 나라의 경우, 대외적 문화 교류를 소홀히 하지 않고, 발전의 바탕으로서 그 어떤 문화적 특성도 도외시하지 않으려던 적극적 문화 수용의 자세를 갖추었다는 평가를 내릴 만하다. 따라서 5세기와 6세기에 드러나는 고구려와 북조 시기의 벽화 속에 보이는 소재의 혼재 양상은 의미가 있는 문화 융합의 모습이었다고 헤아릴 수 있을 것이다. 고구려와 북조의 5-6세기 벽화는 바로 그 같은 뜨거운 문화 융합의 결과로 해석이 가능한 것이다.