‘하늘의 이치에 부합하는 글’이란 뜻의 ‘천부경(天符經)’

하늘의 이치가 이 경(經) 속에 들어있는 것이라 할 수 있다.

우리가 역사라고 하면 우리 국조 단군을 말하고 문화라 하면 우리나라 최초의 성전이라고 할 수 있는 ‘천부경’을 빼놓을 수 없다.

조선 중종 때 사관이었던 이맥은 <태백일사>에서 ‘천부경’은 동방 최초의 나라인 환국으로부터 구전되어온 경전이라 하여 그 유례를 전하고 있다.

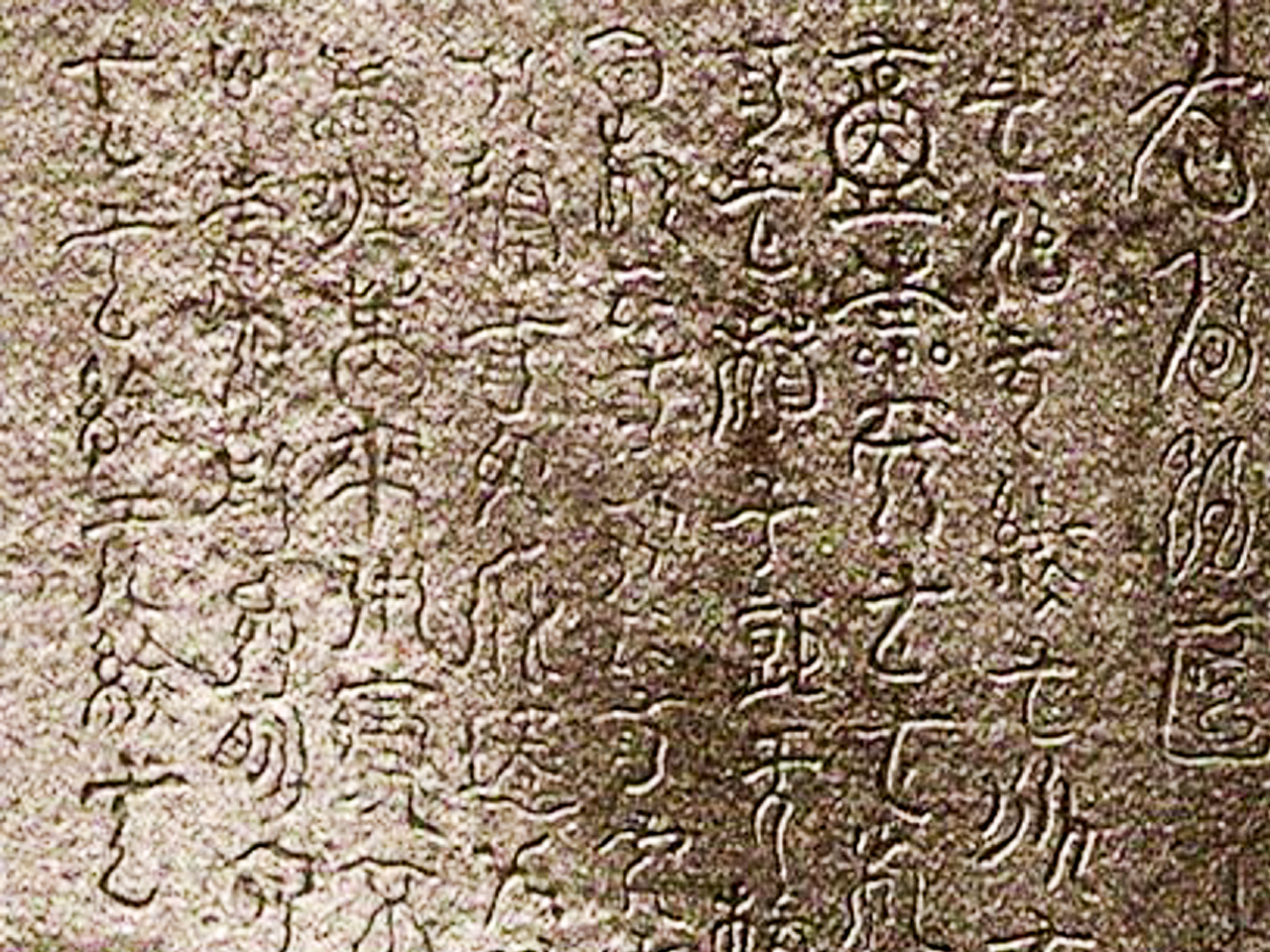

이 ‘천부경’을 거슬러 올라가 보면 단군 시절 그 이전의 한웅 때까지는 말로 전하다가 녹도 문자로 기록하고 그 후 신라 때 고운 선생께서 한문으로 번역해서 81자로 정리를 했다.

‘천부경’은 신라 말기 고운 최치원은 이를 한역해서 비석에 새겨 전했다. 이렇게 전해오던 천부경이 조선시대 유교문화권에서 깊이 감춰져 있었다. 천부경이 세상에 드러나기까지는 다시 천년의 세월을 기다려야 했다. 오랜 세월을 지나서 대한암흑기 때 이 천부경이 모습을 드러냈다. 1916년 한단고기의 편찬자 계연수에 의해 발견돼 세상에 알려지기 시작했다.

그때 독립운동 하는 이들이 큰 보배로 알고 항일 투쟁하는 정신적 지주로 삼았다.

그렇게 되고 보니까 일제 탄압이 심해졌다. 그래서 또 자취를 감췄다.

광복 후에는 서양 문화가 물밀 듯 밀려와서 역시 등한시 되다가 최근 들어서 많은 학자들이 이 ‘천부경’을 깊이 연구하고 또 ‘천부경’ 해설책 수십 종류를 내놓았다. 불행 중 다행한 일이다.

그 후 100년의 세월을 뛰어넘어 왜 이 시대 많은 사람들이 ‘천부경’에 주목하는 것일까? 그것은 상생의 세상을 여는 지혜가 담겨 있기 때문은 아닐까.

‘천부경’은 우주 만물의 생성 변화의 이치를 여든 한자에 담은 한민족의 철학서이자 하늘님께서 우주를 다스리는 법칙을 수(數)로 기록한 인류 최초의 경전이라고 할 수 있다.

‘천부경’은 천지와 함께 우주 질서에 참여하여 ‘홍익인간’. ‘제세이화’의 세상을 건설하는 인간의 중요성을 담고 있다고 한다.

바로 이 ‘천부경’의 주축은 수(數)로 구성돼 있다. 수는 우리 삶에 있어서 참 중요하다. 수(數)가 없으면 나이는커녕 역사도 기록을 못한다. 오늘날 첨단시대 디지털은 0과 1의 교합으로 파생됐고 우리 생활 속에서 핸드폰 번호, 주민번호 그리고 계좌번호 등 모든 활동에 숫자가 관여한다. 우주선을 타고 달나라로 가고 나루호가 우주로 나가는 것도 모두 정확한 수치가 맞아야 성공한다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 그리고 훗날 첨가한 0이란 수가 엄청난 세상을 만들어 낸다. 0이란 ‘무(無)’와 통하고 서양의 카오스 그리고 결국은 신(神) 하늘님의 동의어가 된다. 이 순열의 수(數)를 하나에서 열까지 세면 끝나지만 또 다시 하나부터 중복해서 센다. 끝이 없이 무한하고 세계 공용어다. 이 하나에서 열까지 있는 수 중에는 양수가 있고 음수가 있다. 주역의 음양도 여기서 철학적인 사유가 첨가되고 0과 1의 반복적 교합에서 현대 문명의 디지털이란 괴물도 태어났다. 더군다나 이제 한국인의 사유 방식에선 3이란 수의 교합이나 철학은 엄청난 증폭성을 갖고 있다. 3이 3을 만나면 9가 되고 81이 된다. 3이 7을 만나면 21이 되는 수의 결합을 흩으로 사용하거나 홀대해서는 안 된다. 생체 리듬의 확증에다가 3수 분화로 들어가면서 삼세판으로 가고 심지어는 구미호가 공중제비를 세 번 넘으면 인간으로 변신하는 등 금척 이상의 영향력을 발휘한다. 수에 대한 엄청난 파생력, 사유의 증폭력을 주는 수를 인간은 아직 미지수가 되고 있지만, 원활히 활용은 아직 못하지만 수에는 엄청난 에너지와 우주의 이치가 숨어 있는 듯하다. 그러니 천부경의 수자를 함부로 홀대하거나 우습게보지 말란 뜻이다. 순서대로의 기록도 그 이치가 파생하고 또 순서를 뒤죽박죽 헝클어서 파생하는 숫자의 힘은 원자의 핵분열보다 무서운 파급력이 숨어 있다고 본다.

이 우주 공간에서 지구란 공간에 살고 있는 생명체 인간은 분명 어떤 천부적인 이치와 에너지에 의해서 살고 있는 것이다. 이 공간에서 만물이 변화되고 사람은 삶에 변화를 맞고 모두 변화되기 마련이다. 우리 선조들은 그것을 이미 확인했고 그런 이치를 우리 후손들에게 수로 표현해서 숙제로 던져 준 것이라 믿는다.

정우제(편집국장)