오재성의 –우리 말 ‘정음사전’을 펴내면서-

사람은 존재하는 만물에 명칭을 붙였다. 또 자식을 낳으면 이름을 붙여주듯 새로운 것이 나타나면 이름을 붙였고, 그러므로 타자와 구분할 수 있었다. 즉 인류는 문화권에 따라 언어가 다르기는 하지만 분명히 모든 물체와 물질, 현상에 이름을 부여했는데, 그 작명에는 합당한 이유가 있었을 터이다. 그런데 지금은 그 명칭이 어떻게 그렇게 부르게 됐는지 모른다. 이상하지 않은가?

한편 문자가 만들어지기 시작하며 남겨 놓은 많은 기록을 검토하면, 많은 것들이 사라지기도 하고 왜곡되기도 했을망정 합리적인 역사를 복원할 수 있을 법한데, 우리 역사는 기록의 현실성이 사뭇 부족하다. 우선 기록의 해석이 논리적이지 못하여 선뜻 받아들일 수 없는 기록들이 엄청 많다. 그렇다면 조상들이 남긴 기록을 잘못 복원하거나 이해하지 못하고 있는 것은 아닐까? 예컨대, 고구리의 창업주인 주몽은 유구한 역사의 중간지점에 있는데, 그 어머니에 대하여 ‘河伯之女名柳花’라고 기록을 남겼다. 풀이하면‘하백의 딸로, 이름은 류화이다’라고 했다. 하백(河伯)이란 물을 다스리는 신이라고 주석했다. 그렇다면 수신(水神)의 딸, 곧 용궁의 공주가 되어버려 전설시대에나 어울릴 수 있는 기록이 된다. 그런데 놀랍게도 ‘사기(史記)’권73에 河音干이라는 기록이 있으니, ‘河 발음이 간(干)이다’로 된다. 干이란 북방 부족의 장을 이르는 말이니, 河伯之女는 ‘하백의 딸’이 아니라, ‘干 伯之女’ 곧 부족장인 간의 맏딸로 풀이해야 역사시대의 기록이 될 수 있다.

한 가지 예를 더 들어보자. 누구나 온고지신(溫故知新)을 온고지신이라고 읽으며, ‘옛것을 익히어 새로운 것을 알아간다’라고 해석해 왔다. 그러나 아무리 보아도 ‘溫’의 발음인 ‘온’에서 ‘익힌다’는 뜻이 발견되지 않는다. 그런데 ‘사기’ 권5에 ‘溫音盜’, 즉 ‘溫’을 ‘도’라고 발음하라고 했다. 그렇다면 盜와 동음인 ‘道’를 유추할 수 있으므로, ‘溫’을 ‘道’로 대체하여 ‘도고(道古)’로 할 수 있고 비로소 옛것을 ‘따라’ 즉 옛것을 길잡이로 하여 새로운 사실을 알게 되는 논리를 찾을 수 있어, 자연스러우면서 훌륭한 가르침이 된다.

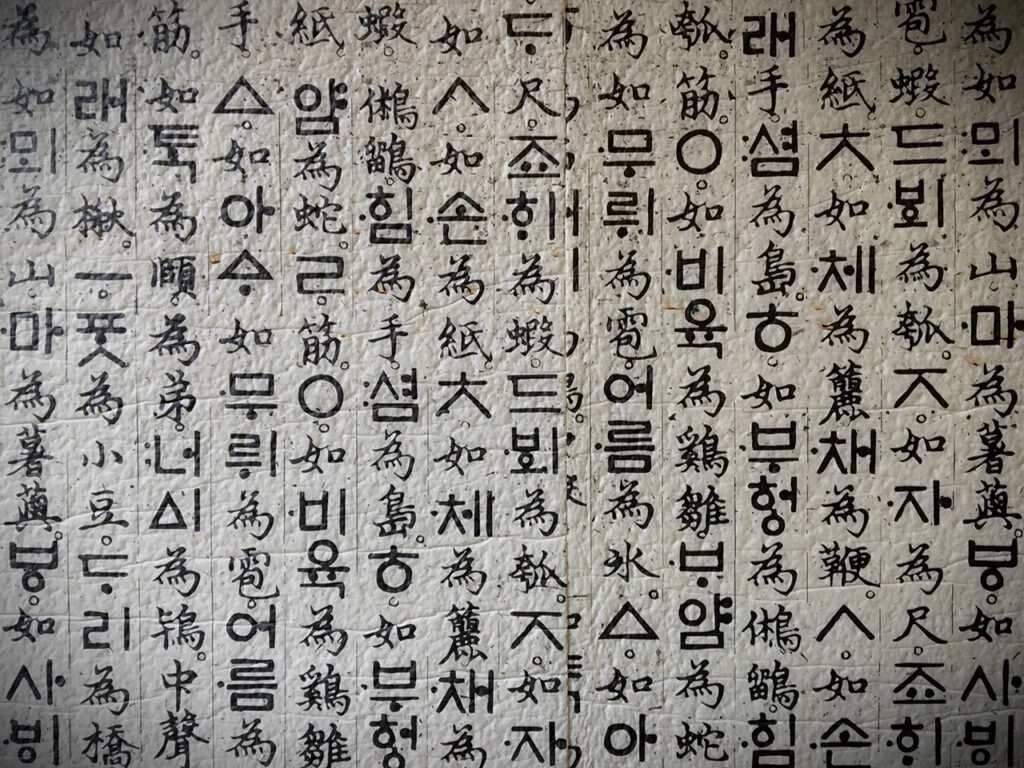

필자가 처음부터 ‘말’에 관심을 가진 것은 아니다. 도저히 이해할 수 없는 사학계의 주장을 받아들일 수 없어 직접 원문을 읽을 수밖에 없게 됐고, 사서가 편찬되고 오랜 세월이 지나지 않았음에도 해석되지 않는 부분에 후대 석학이 붙여놓은 주석에서 ‘河音干’, ‘溫音盜’와 같은 생경한 사실을 발견하게 되므로 완전히 새로운 세계를 볼 수 있는 계기가 된 것이었다. 이러한 계기는 각기 다른 시대의 사서이지만 같은 지역의 옛 지명과 새로운 지명의 상관관계를 추정하여 보는 동기부여로 이어졌고, 다시 우리말 뿌리 찾기로 이어졌다. 그러던 가운데 훈몽자회에서 우리의 옛말을 복원할 실마리가 있음을 깨닫게 됐고, 드디어 우리말리(根-坲彙-視枎裏) 찾기의 시원을 열게 됐다.

훈몽자회가 명나라 발음을 알기 위한 자료였지만, 뒤집으면 그것이 임진일본란 직전까지 우리말의 보고(寶庫)이며 결과적으로 백과사전이라고 것을 알게 됐으며, 우리말의 원형이 녹아 있음도 알게 됐다. 지금껏 국어국문학계가 우리말의 원형을 복원한다는 생각조차 없다 보니, 참으로 조상을 욕되게 하는 일이 비일비재하였음에 통탄하지 않을 수 없었다. 예를 들어보자. ‘史記’에서 알 수 있는, 임검(왕검) 조선 이전의 나라인, 구리(九黎)의 치우천자 통치행위를 ‘구즐’이라 하는데 ‘꾸지즐’과 함께 어리석음으로 해석하니, 그야말로 조상을 욕되게 하는 너무나 어리석은 짓이 되는 것이다. 즉 구즐蚩(치)은 ‘허물咎(구)+꾸짖을叱(즐)=咎叱(구즐)’로써 허물을 꾸짖는 것인데, 오히려 훈을 ‘어리석을’이라 했으니, 거꾸로 뒤집힌 것이다. 또 ‘법을 지키는 것이 아니고, 법도를 지켜야 하는 것’이다. 법(法)을 풀어보자면 ‘오락가락할婓(비)+입움직일㗼(업)=婓㗼(비업→법)’이지만, 법돗(度)은 ‘법法(법)+길道(도)+바른말諰(시)=法道諰(법도시→법돗. <시>의 <ㅣ>는 중성모음으로 흔하게 생략됐다)’라고 볼 수 있다. 말이 잘못되면 개념이 흐트러지는 것이고, 개념이 흐트러진다면 어그러지게 행동할 터이니 얼마나 끔찍한 일인가? 현재 허울 좋은 공산주의에 대치되어 훌륭한 제도로 인식되는 민주주의라야 51%로 우세한 집단이 그 대립되는 의견을 잠재우려는 우를 범하는 제도와 달리, 철저하게 자연에 순응하고 조화하며 살아온 우리 조상들의 법도(法道, 法度)가 우리말 속에 녹아 있다.

언어의 연구는 언어 그 자체의 연구에서 머무를 수 없다. 앞서와 같이 말은 개념을 지배한다. 그러므로 언어의 연구란 우리 정신세계를 되돌아보는 계기를 마련하는 단초가 되는 것이다. 필자의 이 글이 모쪼록 그 계기가 되기를 바라는 마음이다. 사례를 들면 ‘아이들이 어른 앞에서 ‘이~씨’라고 하면 아이를 꾸중을 많이 했는데 이 ‘이~씨’ 곧 ‘이是시’다. 그 말을 바로 알았다면 꾸중할 일이 아니었다. ‘이是시’는 훈몽자회에서 ‘올 是시’이니 ‘우뚝할 兀(올)+ 주장할 鎋(할)=兀鎋(올할)’로 해석되니 ‘아이가 되묻는다’고 생각했다면 그다지 꾸중할 일이 아니고, 바르게 가르쳐 주면 되는 일이다. 이러한 발상이 누구나 궁금해 하던 우리말뿌리 찾기에 전환점이 되기를 간절하게 바라는 마음이다. 우리말리 찾기 연구가 후손은 물론 인류 모두에게 화평을 줄 홍익인간 재세이화의 기틀로 이어지기를 길어본다.