자연과 함께하는 쉼(休)의 문화

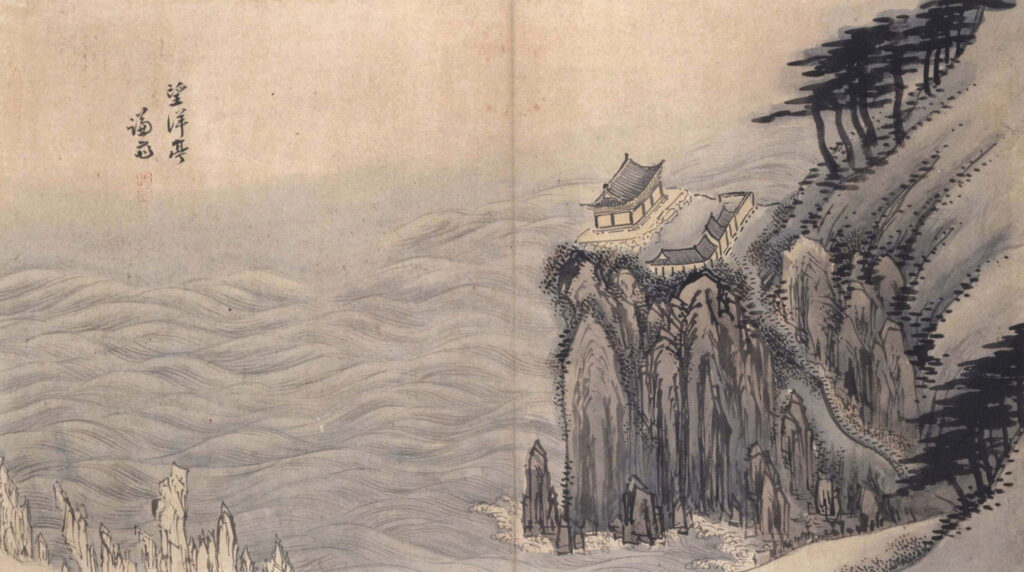

우리 옛 선비들은 그 마을에서 가장 풍광이 좋고 아름다운 자연을 조망할 수 있는 비교적 높은 곳에 누각과 정자를 세웠다. 그 건물은 그들의 휴식과 풍류생활의 공간이며, 시문 창작의 산실이었다. 또한 벗을 만나 주연을 베풀고 자연과 하나가 되어 다정스럽게 시를 짓고는 서로 공감하며 고달픈 삶을 달래는 장소이기도 했다.

여유가 된다면 아름다운 한강이니 예나 지금이나 물가에 집을 짓고 살고 싶은 것이 사람의 마음이다.

조선 초기에 편찬된 <세종실록지리지(世宗實錄地理誌)>에 의하면 전국의 누정 수는 57개였으나 영조 때 편찬된 <여지도서(輿地圖書)>에는 전국 1,023개의 누정이 기재돼 있고, 조선후기까지의 지리지를 취합해보면 2천여 개가 넘게 건축된 것으로 추정된다.

한양에만 161개의 정자가 집계됐고 용산과 양화진까지 5Km 거리인 서강지역만 해도 46개의 정자가 있었던 강가였다. 양천 8경에 12개, 노량진 일대 5개 등 63개이며 그 위치도 상당히 확인되고 있다.

조선시대 문인들이 한강 가에 집을 마련한 것은 단순한 아름다움 때문만은 아니다. 한강은 도성에서 가장 가까운 전원이라는 점이 가장 중요한 요소였다. 정약용(丁若鏞, 1762-1836)은 자식에게 보낸 편지에서“사대부가 집을 짓고 사는법은, 막청운의 꿈을 이루어 너울너울 달려갈 때에는 재빨리 높은 언덕에다 집을 빌려서처사(處士)의 본색을 잃지 말아야 하고, 벼슬길에서 굴러 떨어지게 되면 재빨리 서울에 의탁해 살 곳을 정하여 문화의 안목을떨어뜨리지 않아야 한다.”고 했다.

조선시대 한강에 별서를 두었던 사람들은 대부분 이러한 뜻을 가졌다. 조정에서 고관대작으로 부귀영화를 누릴 때에도 한강을 통해 강호의 삶을 잊지 않으려 했고, 권력 다툼에서 낙마했을 때에는 재기를 위해 몸을 움츠리는 공간으로 한강을 택했던 것이다.

누정(樓亭)은 사방을 바라볼 수 있도록 마룻바닥을 지면에서 한층 높게 하고 벽 없이 지은 집으로 누각과 정자를 함께 일컫는 이름이다. 넓은 의미로는 당(堂), 대(臺), 헌(軒) 등을 포함하여 일컫기도 한다.

현존하는 우리나라 옛 목조건물 중가장 많은 것이 누정이며,그 중에서도 정자(亭子)가 제일 많다. 누정은 왕을 비롯한지배계층이나 지식인들이 주로 향유했으며 현직 관리보다는 벼슬을 버리고 물러난 선비나 처사들의 정신과 혼이 남아 있는 곳이라 할 수 있다.

누정은 산수의 자연환경을배경으로 조성된전통 문화공간으로 풍류와휴식을 위한 사적 기능과 후학양성과 학문 교류를 위한 공적 기능을 동시에 지닌다. 시회詩會 등을 개최하여 다수의 시문을 창작하는 산실이 되기도 하고 지역 공동체의 구심점 역할을하는 다목적 공간으로도 활용됐다. 특히 종친이나 각종 계의 모임장소로 이용됐다.또한 관아와 객사등에도 누정을 두어 사신 및 손님 접대와연회의 장으로 삼기도 했고, 군사훈련을 점검하고 활쏘기를 수련하는 장소가 되기도 했다.

우리나라의 누정에 관한 기록은 삼국시대부터 전해진다. 신라소지왕이488년 정월에 천천정(天泉亭)에 행차 했다는 <삼국유사>의 기록에서 처음보인다. 이는 연못을 갖춘 정자로 관가의 누정이었다. 또한 삼국시대에 춘천의 소양정(昭陽亭) 자리에 이요루(二樂樓)가 있었다고 전해진다. 누정은 왕실을 위한 원림(園林)의 조성과 군신들의 유휴처(遊休處)로 건축되기 시작하여 후대에 사대부들이 풍류로 즐기는 장소로 발전하게 됐다.

한편으로는 ‘사적’인 모임을 갖고 ‘국사(國事)’를 주물렀다. 반대 당파를 완전히 꺾어버리기 위한 모의가 진행되기도 했을 것이고, 누구누구를 비변사 당상에 올리자는 담합이 이루어지기도 했을 것이다. 심지어는 누가 다음 번 왕이 되는 것이 좋겠는가를 두고 중지(衆智)를 모으기도 했을 것이다. 그러니 18-19세기에 다시 꽃피운 정자 문화를 양반들의 격조 높은 풍류생활과 관련해서만 이해해서는 곤란하다. 로마가 망한 이유 중의 하나가 목욕탕 문화가 있듯이 근대의 ‘요정(料亭) 문화’와 오늘날의 ‘호텔 밀실 문화’의 원류는 바로 이 시기 ‘정자문화’에 있었던 것이다.

누정(樓亭)에 깃든 선조들의 휴(休)

“닷 말의 녹봉을 탐내어 몸을 위태로운 곳에 두는 것이 쉬는 것에 비해 어느 것이 좋으며, 수관을 공손히 쥐고 허리를 굽히며 얼굴빛을 억지로 지어 세 곳에 아첨하는 것이 쉬는 것에 비해 어느 것이 나으며, 몸을 숙여 일자리에 들어가 노심초사하며 미치지 못할까 염려하는 것이 쉬는 것에 비해 어느 것이 나으며, 마음으로 이해를 따지고 보통 생각을 벗어나 스스로 높게 여겨 늙어 죽은 뒤에야 그만 두는 것이 쉬는 것에 비해 어느 것이 났다 하랴”

조선 초기의 선비 강희맹이 쓴 <만휴정기(萬休亭記)>≪속동문선續東文選≫의 한 대목이다. 녹봉을 탐하여 불안한 지위에 올라 그것을 유지하기 위해 노심초사하고 아첨하며 사는 것보다, 인간의 본성을 지키며 쉬는 것이 오히려 더 가치 있는 일임을 피력하고 있다. 이러한 쉼의 철학은 오늘날에도 여전히 새겨 볼만한 것이다.

깎아지른 절벽을 배경으로 바위에 양팔을 모아 턱을 괸 채 수면을 바라보며 자연과 물이 일체가 되어 휴식을 취하는 선비의 모습들은 그림으로 자주 목격되는 누정의 문화였다.

이것은 주로 ‘휴(休)’의 의미를 나타내고 있다. 정자의 의미와 맞아 떨어진다.

쉼이란 우리에게 익숙한 말은 ‘휴식休息’이다. 여기서 ’휴休‘는 사람이 큰 나무에 의지해 있는 모습을 상형한 글자로, 일을 그만두고 나무 그늘 아래서 쉬는 것을 나타낸다. 그리고 ‘식息’은 들숨과 날숨 사이의 공백 상태로, 한 숨 놓았다고 하는 말에서 그 용례를 찾을 수 있다. 휴게休憩라는 말도 있는데, ‘게憩’는 ‘설舌’과 ‘식息’의 합자로, 혀로써 음식을 맛보기도하고, 남과 이야기도 하면서 쉬는 것을 의미한다.

옛날에는 아호나 누정 이름을 ‘휴휴休休’, ‘삼휴三休’, ‘사휴四休’, ‘칠휴七休’, ‘만휴萬休’, ‘만휴晩休’ 등으로 짓는 경우가 많았다. 그 만큼 ‘휴’에 큰 의미를 부여하고 있었음을 짐작할 수가 있다. ‘휴’는 하던 일을 그만 두고 쉬거나 움직임을 멈춘다는 뜻 외에도 ‘담담하다’, ‘한가롭다’, ‘비어있다’는 등의 의미도 가지고 있는데, 이 말들은 모두 지(止) 또는 정(靜)의 개념에 귀결되는 공통점을 지닌다.

정(靜)은 음(陰)이고 동(動)은 양(陽)이다. 음과 양이 서로 대립하면서 서로 의지하는 원리처럼 정과 동 역시 서로 상대하면서도 서로를 근거로 하고 있다. 쉬는 것은 정이고 일하는 것이 동이므로, 쉼이 없으면 일도 없고 일이 없으면 쉼도 따라 없는 것이다. 그러므로 쉬는 것은 일하는 것과 더불어 다 같이 중요하고 가치 있는 것이다.

예전의 선비들은 국가와 사회의 이익을 위한다는 명분 아래서 스스로 쉬는 길을 택하기도 했다. 당나라 시인 사공도는 만년에 관직에서 물러나 중조산 계곡에 휴휴정(休休亭)을 짓고 살면서 “재주를 헤아려 보니 쉬는 게 마땅하고, 분수를 헤아려 보니 쉬는 게 마땅하고, 귀 먹고 노망했으니 쉬는 게 마땅하다.(蓋量其才一宜休 )”(≪구당서舊唐書≫ 문원열전文苑列傳 사공도司空圖)는 내용의 <휴휴정기>를 남겼다.

또, 스스로를 사휴거사(四休居士)라 칭했던 송나라 사람 손방은 자호의 뜻을 묻는 지인에게 답하기를, “거친 차와 싱거운 밥에 배부르면 곧 쉬고, 해진 옷 기워 입어 추위 가려서 따스하면 곧 쉬고, 평평하고 온온하게 지낼 만하면 곧 쉬고, 탐하지 않고 시기 하지 않고 늙으면 곧 쉬는 것이다.(茶淡飯飽卽休 補破遮寒暖卽休 三平二滿過卽休 不貪不妬老卽休)” (≪산록집山谷集≫ 사휴거사시병서四休居士詩幷序)라고 답했다. 삶의 치열한 욕망을 잠재우고 한적함 속에서 안분지족하는 것이 ‘휴’의 진면목이라 여긴 그의 생각이 잘 드러나 있다.

선비들은 인생의 거취문제에 있어서 ‘출처의 도리(出處之義)’를 가장 중시했다. ‘출’은 출사(出仕)를 의미하고, ‘처(處)’는 사직하고 물러나 은거하는 것을 뜻한다.

그들은 숨거나 나타남에 있어서 그것이 의리에 맞는가 맞지 않는가, 또한 도리로 보아 행할 수 있는가 없는가를 먼저 헤아렸다. 대의에 맞으면 벼슬길로 나가고 그렇지 않으면 물러나 쉬었다. 그런데 낙향하여 쉬는 일도 세상에 나아가 벼슬하면서 나라와 백성을 위해 일하는 것 못지않게 가치 있는 일이었다.

왜냐하면 그것 역시 명분을 지키는 하나의 방법이었기 때문이다. 대부(大夫)가 되어 관직에 몸담고 있을 때도 ‘휴’의 시간을 가졌다. 벼슬자리를 잃지 않으려고 세속과 타협하고, 끝없는 변화에 일일이 대응하다 보면 인성(人性)이 황폐해질 우려가 생긴다.

이 때 일의 멍에를 잠시 벗어버리고 대자연 속으로 들어가 맑은 풍월 기운을 쐬며 답답한 회포를 풀기도 했던 것이다. 그들이 즐긴 ‘휴’의 시간은 인위적 허식을 벗고 인간의 근원적 행복을 찾는 창조적 쉼의 시간이었다.

긴장과 이완으로 일을 조화롭게 하는 것이 중요하다는 것을 깨닫고 옛 학인들은 학문에 대한 생각을 항상 간직하고 늘 익힘과 동시에 한가로이 노닐며 쉬기도 했다.

대개 서원처럼 공부하면서 수신하는 곳에는 휴식하고 소요하는 공간이 있기 마련이다. 각 서원의 누각이 바로 그런 목적에서 세워진 ‘휴休’의 공간이다.

선비들은 나아가고 쉬는 도리를 지키기 위해 관직을 헌신짝처럼 버리기도 했고, 자신의 능력과 처지를 미리 간파하고 스스로 사직하는 길을 택하기도 했으며, 또한 현직에 있을 때에도 인간 본성을 잃지 않으려는 노력을 게을리 하지 않았다.

이런 그들이 항상 오고 싶어 했고, 오래 머물고자 했으며, ‘휴’의 여유를 즐기려 했던 곳이 바로 강호 산수 간의 누각과 정자였다.

누정에서의 생활을 보면 한낮에 서늘한 바람이 불어오고 주변이 물속처럼 고요할 때 풍류객들은 정자 위에서 오수를 즐겼고, 달 밝은 밤이면 난간에 의지하여 달과 교감하는 풍류에 젖기도 했다. 때로는 지인들과 함께 청담을 나누며 술잔을 기울이기도 했고, 취흥이 시흥(詩興)으로 이어지면 유현한 문학의 세계로 빠져 들기도 했다.

누각 생활은 대부분 신선으로 빗대 자거나 한잔 술을 기울이거나 노래하거나 시를 읊는 곳이 누각이다. 선비들은 누각에서 낮잠 자기를 즐겼는데, 그들에게 낮잠은 밤잠과 다른 특별한 의미를 가지고 있었기 때문이다.

밤잠은 인간의 습성화된 생리 현상 그 이상의 의미가 없지만 낮잠은 꿈에 나비가 되어 날아다닌 장자(莊子)의 호접몽(胡蝶夢)처럼 세상의 영욕을 잊고 자유롭고 거리낌 없는 세계로 잠시 들어가는 것과 같은 것이었다. 그래서 낮잠을 잔다고 하지 않고 즐긴다고 말하는 것이다.

또 달뜨는 밤에 맑은 바람 쐬며 명월을 감상하는 데는 누정만한 곳이 없다. 달과 함께 풍류를 즐기기 좋은 장소 중 하나이다. 농월은 달을 실없이 놀리거나 멋대로 가지고 노는 것이 아니라 달과 능숙하게 교감하면서 그와 일체되는 낙을 즐기는 경지를 말한다. 달 밝은 밤이면 풍류객들은 누정에서 맑은 바람과 찬 이슬에 취해 음풍농월吟風弄月하며 밤을 지새우기도 했다.

뜻 맞는 선비들 간의 청담(淸談)은 담론을 통해 자연의 철리를 드러내고, 노장(老莊)의 고고한 사상을 토론하면서 도가의 도를 체득하는 한 방법으로, 선비들 사이에 널리 애호됐던 고상한 대화 취미였다. 선비들은 삼삼오오 누정에 모여앉아 벼농사를 묻기도 하고, 날씨를 헤아리고 철서를 따지면서 한참 동안 이야기를 나누기도 했다.

청담은 굳이 어떤 것을 설명하려는 것이 아니라 말을 주고받는 그 자체를 즐기는 데 의의가 있는데, 이것은 마치 목적도 지향도 없이 산길을 소요하며 즐기는 것과 같은 것이다. 요즘 멍때리기의 한 가지일 수도 있다.

누정은 세속을 떠나 혼자 독서하기 좋은 곳이었다. 조선 후기의 문신 송시열은 남의 비어있는 정자를 빌려 몇 달 동안 조용히 앉아 글을 읽은 적이 있다. 그는 “사람이 많은 곳에 있자니 날마다 듣는 것이라곤 다만 시비와 승침(昇浸:벼슬의 오르내림)에 관한 일들뿐이니 이렇게 몇 년을 덧없이 보낸다면 비록 책을 보고자 하나 될 수 없다는 생각이 들었다.”고 고백했다. ≪송자대전宋子大全≫ 그에게 정자는 숨어 살며 독서하기 좋은 은둔처였던 것이다.

선비들은 누정에서 풍류의 동반자로 술을 즐겨 마셨다. 음주는 난잡과 주망을 일으킬 우려도 있으나 인생의 덧없음과 자연의 섭리를 관조하는 경지에 이르게 하는 선약이 될 수도 있고, 풍류적 서정을 자극하는 매체로서도 중요한 역할을 하기 때문이다. 더구나 시와 문장을 필수적 교양으로 여겼던 그들에게 있어 음주는 도잠, 두보, 이백 등 역대 시성들의 행적과 비견되는 일이기도 했기 때문에 시흥(詩興)이 술과 자연스럽게 연결됐다.

누정은 때로 여러 사람이 함께 즐기는 집단 풍류의 현장이 되기도 했다. 지방 유지들은 누각에서 계회나 연회를 베풀면서 나름의 이유와 명분을 내세웠다. 연회를 통해 마음을 유쾌하게 하면 화기(和氣)에 의해 정신이 맑아지고, 사리분별이 공평해져서 일을 처리하는 데에 마땅함을 얻게 된다는 것이다.

그렇게 되면 청탁(淸濁)의 구별을 엄정히 하고, 정도(正道)를 잃지 않게 되므로 결국 그 혜택이 여러 사람들에게 미치게 된다는 것이다. 이처럼 누정은 대자연과 함께 하는 고상한 모임의 장소였으며, 독서 취미와 유거(幽居) 취향을 만족시켜주는 은거지였고, 문학의 산실이자 개인과 집단 풍류의 주 무대였다. 한 마디로 누정은 선비들의 정신적 휴식을 위한 이상적인 공간으로써, 쉼의 문화 중심에 서 있었던 것이다.

동양 전통의 ‘휴(休)’의 문화는 기본적으로 자연과 함께 하는 쉼의 문화라는 것을 한자‘휴(休)’가 암시해 주고 있다. 그리고 날숨과 들숨 사이에 빈 ‘식(息)’이 있어 사람의 기운과 숨이 끊이지 않고 유지된다. 결국 참다운 휴식은 자연과 벗하면서 한가롭고 유연한 마음으로 정신을 맑게 하고 영욕·애락 등 인간 본성을 해치는 것들을 비울 때 얻어지는 것이라 할 수 있다.

쉬는 데에는 마땅한 때와 도리가 있다. 아무 때나 쉬는 것은 나태한 것이고, 꼭 쉬어야 할 때 쉬지 않는 것은 우매한 짓이다. 가장 어리석은 것은 쉰다고 하면서 몸을 괴롭히고 정신을 어지럽게 하는 일이다.<허균 한국민예미술연구소장>

흘러가는 세월 속에서 그 건물은 풍우에 시달려 자연 붕괴되거나 아니면 병화(兵火)나 수재(水災), 화재(火災) 등의 수난을 당하여 소중한 문화재가 유실되어 창건 당시의 원형 건물은 만나기 어렵게 됐다. 그러나 다행히도 지금은 중수 또는 재건됐으니 문화재에 대한 보존 정신을 높이 평가할 수 있다.

이렇게 건물에 대한 애정은 두터우나 처마 밑에 걸어 놓은 선비들의 시문이 실종된 사실에 대해서는 상대적으로 복원하려는 노력이 부족하다. 비록 좁은 공간에서 창출된 작품이지만 그 속에는 세계와 인생을 달관한 철학이 내재되어 있다는 사실에 주목한다면 건물과 함께 시문 쪽에도 같은 애정을 보여야 할 것이다.

누정에서 지은 시문, 가사, 기문 등 문학작품과 누정생활 및 누정과 관련된 작품을 통틀어 누정문학이라고 했다.