남지철교에 서서 보면 강 남단 벼랑 아래 물살이 세차다. 강물이 세찬 곳이 바로 의령에서 흘러오는 대천과 남강이 낙동강에 스며드는 합강지역이다. 옛사람들은 이 지역을 기음강이라고 불렀다고 한다. 기음강에 서면 바람이 ‘뱅’돈다고 한다. 바람이 뱅그르르르 돈다. 소용돌이다. 깊이를 알 수 없고 방향을 알 수 없는 물살은 사람을 홀린다. 그래서 옛사람들은 물을 잠재워야 할 이곳에서 제를 지냈다고 한다. 신령스럽다. 물이 있는 곳의 풍경은 불길하지만 아름답다.

십리길을 따라 오르면 남지 개비리길을 만난다. 용산리에서 양아지까지 이어진 십리쯤 되는 길이다. 영아지 사람들이 에둘러서 남지 장에 가려면 멀기 때문에 산 중턱 벼랑 끝에 좁은 길을 만들었다.

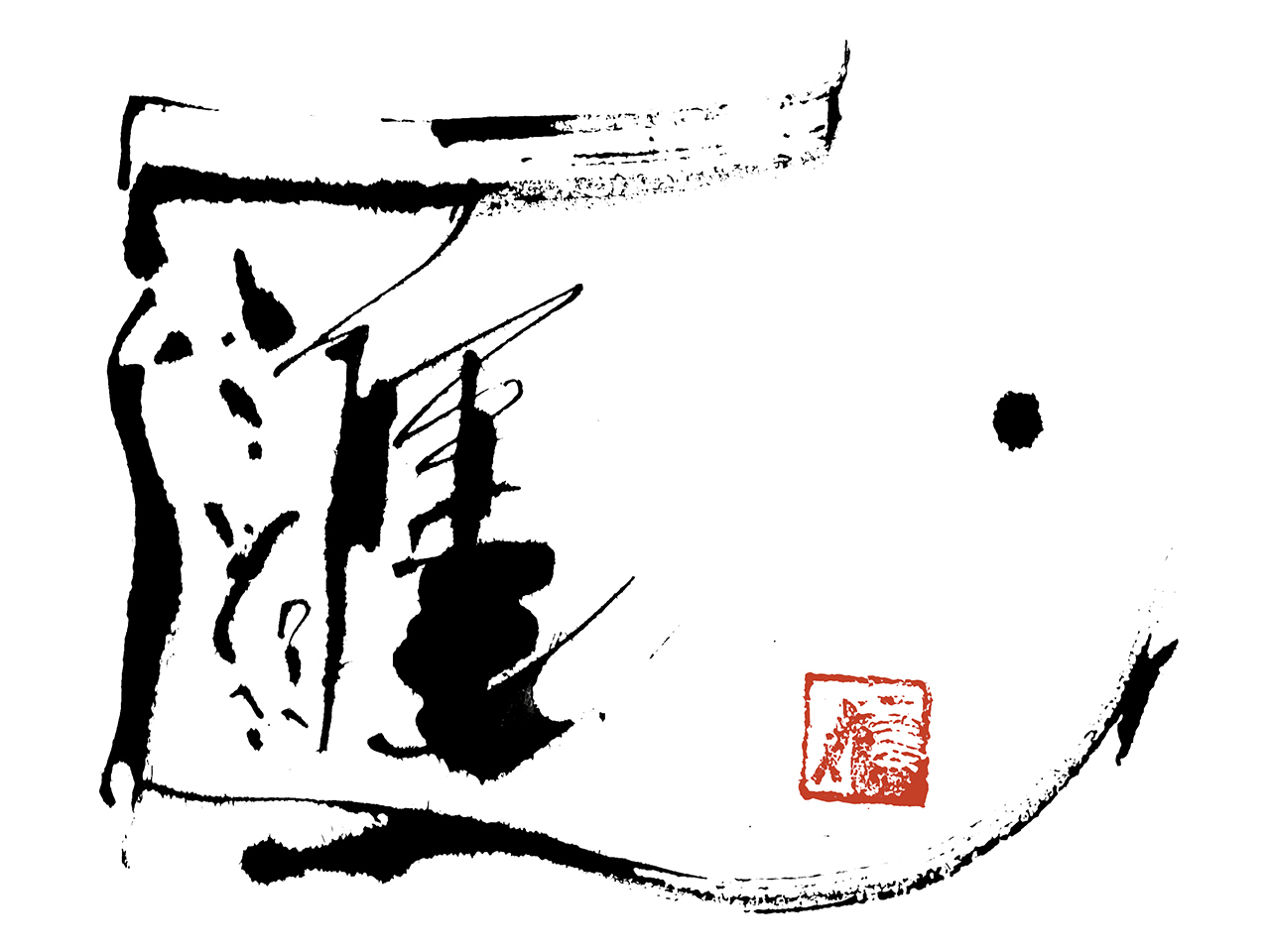

그 아찔한 길 중간쯤에 널찍하고 울창한 대숲이 나타난다. 죽림쉼터다. 여양 진씨 재실인 회락재(匯洛齋)가 있었던 자리로, 방치돼 있던 건물을 철거하고 어지럽게 자란 대숲을 정비해 쉼터로 꾸몄다. 강바람이 불고 울울창창 대숲이 물결처럼 일렁거리는 이곳은 두 강이 만나는 아우라지이다. 그곳에 풍류를 만끽하는 회락재가 있었는데 아직 재건되지는 못하고 있다. 이곳에서 회(匯)자를 만나 한참이나 머물다가 왔다. 천리를 넘게 흘러온 낙동강과 진주에서 흘러온 남강이 합치는 곳 물결이 돌아 모이는 곳, 부지런히 강을 오르내렸을 나룻배와 나루터의 옛 모습이 내 속으로 들어와 출렁거렸다.