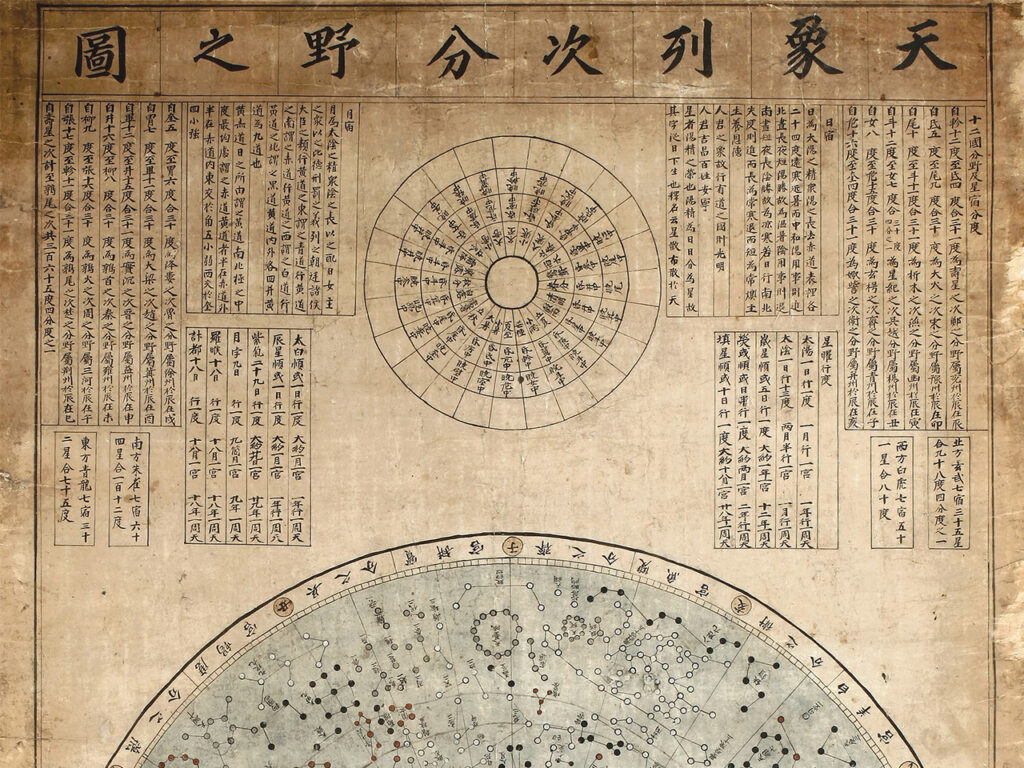

28수 별자리 이야기

달은 매일 하늘에 나타나는 위치가 달라지다가 28일이 지나면 다시 제자리로 돌아온다. 달의 움직임을 잘 알았던 우리 조상들은 매일 달이 있는 위치를 기준으로 스물여덟 개로 나누어 별자리를 정하였는데 그것이 28수 라고 했다. 28수는 일곱별을 동·서·남·북 사방위로 나누었으며, 동쪽은 동방칠사 또는 동방청룡칠수 등으로 불렀다. 동방질사는 청룡(靑龍), 남방칠사는 주작(朱雀), 서방칠사는 백호(白虎), 북방칠사는 현무(玄武)의 모습을 본을 떠서 그 방위를 […]

뜻으로 본 우리말 10

말은 어떻게 만들어졌을까? 우리가 쓰고 있는 말의 근원이 궁금할 때는 옛말이나 어원을 찾아 그 뜻을 알아본다. 그러면 그 옛말이나 어원을 이루는 말들은 어떻게 만들어졌을까? 그러나 말이 어떻게 만들어졌는지 알 수 있는 문헌이나 참고할 자료가 없다. 말이 처음 만들어졌을 때를 굳이 추측해 보면 옛 사람들이 그냥, 어쩌다 쓰던 말들이 다른 사람들이 따라하게 되고 그 말들이 점점 […]

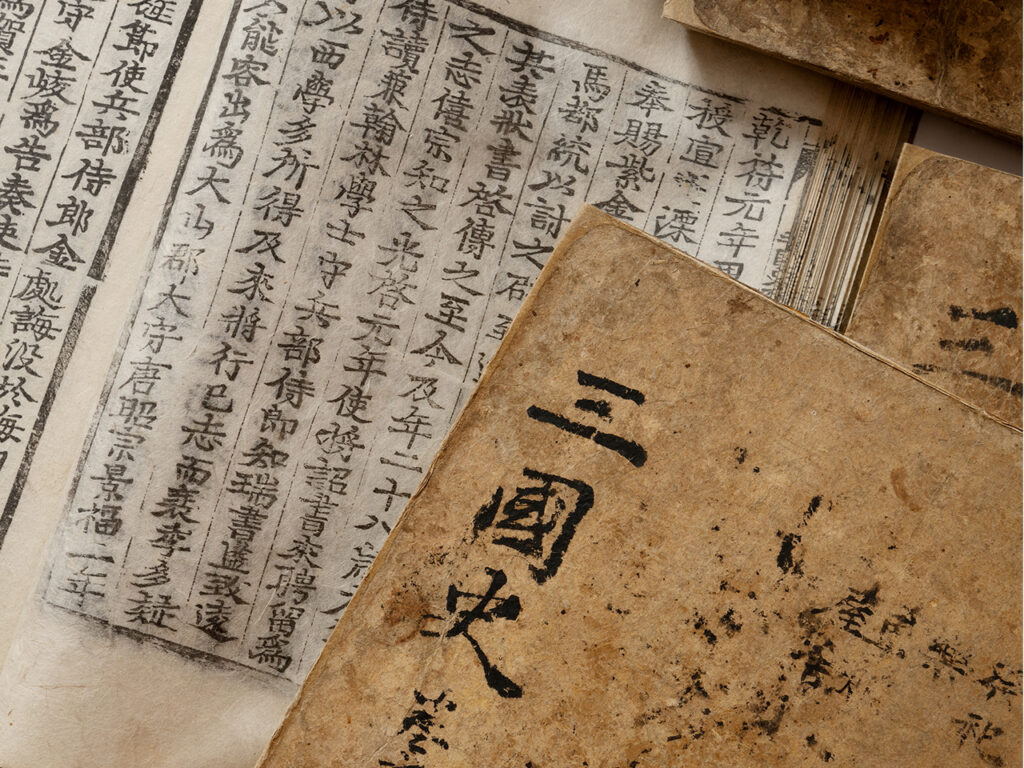

삼국사(기) 권46 상대사시중장과 계원필경의 上太師侍中狀의 문장비교

上太師侍中狀에 대하여 조선학자들은 외면하여 왔다. 그리고 조선국가사관과 민족사관으로는 결코 밝힐 수 없는 부분이다. 그러나 <삼국사>권46에만 있는 것이 아니고 <계원필경집>에도 있으나 그 진실여부를 놓고 연구된 것도 없다. 그러나 <삼국사>권46 상대사시중장을 입증하는 사서가 <남제서>권58이다. 아울러 <사기>에서 <오대사>까지 18사동이전을 <남제서>권58지역과 한반도에 각각 대입해 보면 한반도에는 가능성이 적고 전자에 일치하고 있다. 그러므로 상대사시중장은 바르게 해석돼야 한다. 伏<以>(聞)東海之外有三國其名馬韓卞韓辰韓馬韓則高麗卞韓則百濟辰韓則新羅也 말씀을 드리면 […]

제천의식부터 무교의 시작

우리에게 무교의 시작은 한단고기나 부도지나 모든 상고사에 무지무지한 기록이 많이 나온다. 하늘에 제천의식을 했다는 게 바로 우리 무교의 시작이다. 대한암흑기에 우리 무교를 무속이라 바꾸고 미신이라고 비하하기 시작했다. 또 풍물이라는 것을 한웅천왕의 문물이라 생각하는데 풍물을 일제는 농악으로 바꿨다. 풍물이란 이 용어 자체는 우리 민족의 정체성이 담겨 있는데 농악은 아무런 정체성이 없다. 대한암흑기 일제의 민속학자들이 무교를 무속으로 […]

뜻으로 본 우리말 9

‘하’에서 ‘히까지 말은 어떻게 만들어졌을까? 우리가 쓰고 있는 말의 근원이 궁금할 때는 옛말이나 어원을 찾아 그 뜻을 알아본다. 그러면 그 옛말이나 어원을 이루는 말들은 어떻게 만들어졌을까? 그러나 말이 어떻게 만들어졌는지 알 수 있는 문헌이나 참고할 자료가 없다. 말이 처음 만들어졌을 때를 굳이 추측해 보면 옛 사람들이 그냥, 어쩌다 쓰던 말들이 다른 사람들이 따라하게 되고 그 […]

검단산과 검단의 용어는 어디서 온 것인가?

천년고찰 검단사(경기 파주읍)의 명칭은, ‘신라 문성왕 9년(847) 혜소(慧昭)가 창건했다. 혜소는 얼굴색이 검어 흑두타(黑頭陀) 또는 검단(黔丹)이라는 별명을 가지고 있었는데, 사찰 이름은 그의 별명에서 유래한다(두산백과사전). 검단사가 먼저 지어져 그 산을 검단산이라 했는지, 검단산에 사찰을 지었기 때문에 검단사라 했는지, 어느 쪽이 먼저인지 궁금하다. 하남시에 검단산(黔丹山, 657m)이 있고, 그 인근 남한산성이라는 청량산(淸凉山) 남쪽에도 검단산(黔丹山, 535m, 성남시 은행동)이 있다. 경기도 […]

사찰의 명절 음식을 엿보다

추석 명절에는 무엇을 먹을까? 더위야 언제 가니? 하고 말복(末伏) 날짜를 손꼽다 보면 더위에 지친 몸을 추스르기도 전에 추석이 성큼 다가와 있다. 옛 어르신들이 ‘추썩 추썩’(성큼 성큼의 뜻) 온다고 하여 추석이라더니 하는 일없이 마음만 분주한 게 명절인가 보다. 그동안 코로나19로 설왕설래(說往說來) 명절 같지 않은 명절을 몇 해 보내고 올해는 제대로 차례 상에 모여 볼까 하는 기대도 […]

불가에서의 백중(百中)

불교의 행사나 법회들은 대부분 음력으로 날짜가 정해진다. 불교의 5대 명절인 부처님오신 날(음력 4월 8일), 출가절(음력 2월 8일), 성도절(음력 12월 8일), 열반절(음력 2월 15일), 우란분절(음력 7월 15일)도 마찬가지이다. 특히 우란분절은 민가에서는 백중(百中)이라고도 부르는데, 이날은 음력 7월 15일까지 49일 동안 돌아가신 조상의 영가와 과거 현재 미래의 모든 인연 영가들의 명복을 기원하는 날로 불가(佛家)에서 매우 중요한 날로 여긴다. […]

비단처럼 아름다운 팔단금(八段錦)

조선시대 최고의 학자로 꼽히는 퇴계 이황(1501~1570)은 만 70세가 되던 해 숨을 거뒀다. 그날 아침 평소 사랑하는 매화에 물을 준 뒤 앉아서 세상과 하직했다. 퇴계의 마지막은 그의 생전 성과에 가려 그리 조명되지 않고 있지만 당시 30살 정도의 평균 수명에 비해 크게 장수한 점과 누워서 숨진 것이 아니라 앉아서 숨을 거둔 것은 평범한 세상과의 하직이 아님이 분명하다. […]

성(性)과 범죄

‘하늘이 명한 것’을 성(性)이라 한다. 성(性) = 마음 심(忄) + 날 생(?) ‘하늘이 명한 것’을 성(性)이라 한다.【중용(中庸) 제1장, 천명지위성(天命之謂性)】 성(性)은 ‘낳고 싶은 마음ㆍ씨를 뿌리고 싶은 마음’이다. 수컷의 속성(屬性)을 보면 씨를 많이 뿌리려 하고 자기 왕국(王國)을 넓히려 한다. 그러나 암컷은 ‘씨를 받는 기간’이 정해져 있다. 그 기간을 ‘경(月經)ㆍ경도(經度)ㆍ달거리ㆍ생리(生理)’라고 한다. 짐승은 발정기(發情期)라고 한다. 모두 수태(受胎)가 가능한 기간이다. […]